“我觉得我就是我,那个来自远方的姑娘”

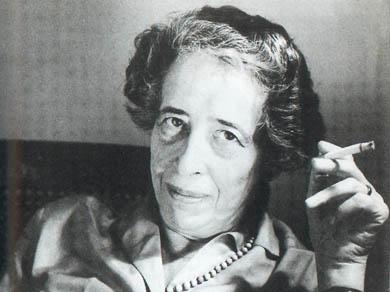

——汉娜·阿伦特

【汉娜·阿伦特,1906年出生于德国一个犹太家庭,19岁入马堡大学,在海德格尔和布尔特曼门下读哲学、神学和古希腊语,并与海德格尔建立爱情关系。同年转至海德堡大学,指导老师为海德格尔的朋友卡尔·雅斯贝尔斯。1940年,汉娜·阿伦特曾被纳粹拘禁入居尔集中营,后来成功逃脱。1941年与母亲和第二任丈夫前往美国,为杂志《建设》、《党派评论》和“犹太文化重建委员会”工作。1950年成为美国公民,出版著作《极权主义的起源》,受到广泛好评。1962年受《纽约客》杂志委派去耶路撒冷旁听对阿道夫·艾希曼(前纳粹分子)的审判,随后,关于艾希曼的文章发表在《纽约客》杂志,引起轩然大波,受到广泛批评甚至激烈攻击。同年,出版著述《论革命》。1967年任芝加哥大学教授。1975年12月病逝于纽约寓所。汉娜·阿伦特一生结过两次婚,没有子女,第二任丈夫海因利希是她精神上的知己和支柱,卡尔·雅斯贝尔斯则是她最重要的终生导师。曾经与海德格尔的爱情关系以及他们贯穿一生的友谊,又使她蒙上一层特别的神奇的色彩。】

一个具原创思想的哲学家

读完这本书,跳进脑子的第一个问题是:苏珊·桑塔格怎样看待汉娜·阿伦特?于是翻桑塔格的几本书,但没有找到关于阿伦特的。桑塔格有没有谈过阿伦特?我不知道。在我看来,苏珊·桑塔格不从汉娜·阿伦特那里获得给养是不可想象的。任何一个公共知识分子在讨论重大政治事件时,若能既完全规避汉娜·阿伦特的哲学思想而又做到理性、客观、切入本质,是不可思议的。即使不直接从汉娜·阿伦特那里吸收思想,也会与她的部分思想不谋而合。从这个意义上讲,我眼中的汉娜·阿伦特、苏珊·桑塔格以及安·兰德有着相似之处。

读完这本书,我们可以勾勒出一个粗线条的汉娜·阿伦特,但如需更深入了解她的思想,应该去读她的重要著作——《极权主义的起源》、《论革命》、《耶路撒冷的艾希曼》、《黑暗时代的人们》等,如果想更全面地了解她这个人,可以读她同她的丈夫、导师的书信集。

在我作为一个读者为汉娜·阿伦特勾勒的粗线条中,有几个重要观点给我留下深刻甚至震撼性的印象,仿佛思想的某个新的维度首次被开启,并有无限延伸的空间。它们使我觉得,汉娜·阿伦特确实不愧人们所评价她的——一个具原创思想的哲学家。

“平庸的恶魔足以毁掉整个世界”

1962年,汉娜·阿伦特受《纽约客》委派,去耶路撒冷旁听前纳粹分子艾希曼的审判。艾希曼是纳粹独裁统治的代表人物之一,曾在犹太人大屠杀中扮演重要角色。举个例子,他有点类似今天我们国家的安全局、公安部或中宣部之类的头头角色。

开庭时,艾希曼坐在台阶上的一个玻璃匣子里,汉娜·阿伦特在听众席上看到他,形容他像一个“玻璃盒子里头的魔鬼”。在阿伦特眼中,这个男人并无特别,50多岁,瘦削,很正常,他满嘴空话,没有陈词滥调简直开不了口,他根本不能从一个不同于他的立场的角度观察事物,总是逃避到一种“庄严感”之中。——这充分说明,极权统治在全世界不同文化不同统治者身上的表现方式有着惊人的相似。

让汉娜·阿伦特觉得滑稽的是:这是一场关于人类难以想象的暴行的审判,有一个人应该负责,而这个人经过精神鉴定完全正常。这种强烈的对比让汉娜·阿伦特相信一定有某种本质的东西,一种需要从有关艾希曼和整个纳粹极权主义的事物中学到的东西。“所有这一切极端正常而又难以描述地卑劣和令人厌恶。” 汉娜·阿伦特觉得一筹莫展。“我还没有弄懂,但是我觉得好象有可能突然一下子开窍。”她给丈夫海因利希写信说。

审判过程中,汉娜·阿伦特发现,控方虽提供了大量证明材料展现了纳粹灭绝犹太人的残酷程度,但其中大多数与艾希曼并无多大关系。每每论及艾希曼在犹太人种族灭绝的屠杀中所起到的作用时,其结果总是发现:他并非灭绝的组织者,而只是一个执行命令的人,正像他所申辩的那样,他仅仅是承担他的职责。

尽管如此,在汉娜·阿伦特看来,艾希曼绝非纳粹暴政的配角,他是一个典型的纳粹分子,罪责难逃且罪不可赦。但她心中存有的疑问是:为什么一个像纳粹这样的极权专制政体,却恰恰是依靠像艾希曼这样粗鄙而又肤浅的人物来支撑?这个疑问成为汉娜·阿伦特后来提出那个著名的“平庸之恶”观点的种子。

同年12月,审判结果出来了,对艾希曼的所有15项指控全部成立,他被判处死刑。汉娜·阿伦特认为这项审判“非常令人失望”,并非因为死刑判决这一结果(她也认为死刑是必然),而是她认为人们在审判过程中没有弄清楚艾希曼罪恶的本质。如果看不到这场罪恶的本质,那么艾希曼远远没有结束。

1963年2月16日,《纽约客》杂志发表了汉娜·阿伦特讨论艾希曼审判的5篇系列文章的第一篇——《艾希曼在耶路撒冷:一篇关于平庸的恶魔的报告》,汉娜·阿伦特在文中首次提出“平庸的恶”的观点,而不是谈论“极端的恶”,因为她拒绝把艾希曼视为一个残暴的恶魔或冷酷的怪物,她认为那会赋予他不配获得的重要意义。在她看来,艾希曼只是一个平庸的人。面对一种黑暗权力,人们通常相信根本无能为力,只能毫无抵抗地依附其中。汉娜·阿伦特则认为,潜藏在黑暗权力背后的都是一个个非常实在的组织,人们面对它肯定会做点什么。她强调人类所具备的“共同的主动性”,即,较之某种以命令、顺从和不负责为基础的专政体制,人类的这种共同的主动性将更有效能,换言之,权力终归是抽象虚无的,真正使黑暗权力变为现实的是实实在在的组织。艾希曼正是这类组织的典型代表。正是因为艾希曼之流的平庸与肤浅,他们轻易放弃自行思考、判断乃至积极对抗的权利,使得黑暗权力得到坚固,使得对犹太人的屠杀变为现实。因此,汉娜·阿伦特称艾希曼为一个“丑角”,一个体现着“平庸”的恶魔。

在一封写给朋友的信中,汉娜·阿伦特这样说明她为什么不再谈论“极端的恶”,她认为谈“平庸的恶”才是比较正确的:“事实上我今天认为,恶一向都是激进的,但从来不是极端的,它没有深度,也没有魔力。它可能毁灭整个世界,恰恰由于它就像一棵毒菌,在表面繁生。只有善才总是深刻而极端的。”

汉娜·阿伦特关于“平庸的恶”的观点虽然遭到一部分人反对,但真正使她引起轩然大波甚至饱受批评者攻击与责骂的,还是她在艾希曼报告中所提出的另一个观点:在历史的罪责中,犹太人组织并不清白。

(未完,待续)

2009年6月18日于南京